フィナンシェのコミュニティトークン(CT)の初値や価格の決まり方を解説

FiNANCiE(フィナンシェ)のサービスを利用するうえで欠かせないのがコミュニティトークン(CT)ですが、トークン価格には「初値」と「価格」など複数の定義があります。

そして、同じトークンでも「初値」と「価格」では金額が異なることが多く、違いをしっかりと理解しておかなければ、購入予算が足りないなどの事態になりかねません。

スムーズにサービスを利用するためにも、ぜひ本記事を参考にして、コミュニティトークンの「初値」と「価格」の違いについて理解を深めてみてください。

目次

コミュニティトークン(CT)は各プロジェクト発行のトークン

コミュニティトークン(CT)は、FiNANCiE(フィナンシェ)のプロジェクトごとに発行されるトークンであり、プロジェクトとサポーターをつなぐ大事なアイテムでもあります。

コミュニティトークンはFiNANCiE(フィナンシェ)のさまざまなサービスに利用でき、売買やホールドによるリターン報酬を狙うユーザーも少なくありません。

まずは、コミュニティトークンの基本的な情報についてみていきましょう。

プロジェクトとサポーターをつなぐ「応援の証」

コミュニティトークンの主な用途は、FiNANCiEで行われているプロジェクトの資金調達であり、基本的にはそのプロジェクトを応援したい人が購入・保有します。

多くのコミュニティトークンを購入するほど資金面でプロジェクトに貢献できるだけでなく、プロジェクト活動の内容にも大きな議決権を持つことが可能です。

一般的なファンディングのような資金援助のみに留まらず、プロジェクトの内容にも干渉できるのがコミュニティトークンの最大の特徴であり、名実ともにプロジェクトとサポーターをつなぐアイテムといえるでしょう。

関連記事をチェック初回発行数は一律200万トークン

コミュニティトークンの初回販売は「ファンディング」と呼ばれており、各プロジェクトの資金調達のために発行されます。

どのプロジェクトでも初回発行枚数は一律200万枚と決まっていますが、初回ファンディング終了後に追加で支援を募る目的で、トークンの追加販売が行われるケースも珍しくありません。

なお、初回発行数が一律200万枚である点は、トークンの「初値」や「価格」の決まり方に大きく影響するポイントです。

マーケットプレイスでの売買も可能

FiNANCiEにはマーケットプレイスという二次流通取引の場が常設されており、ユーザーはコミュニティトークンを購入したり、逆に、自身が持っているトークンを売ったりできます。

マーケットプレイスのトークン価格は常に流動しているため、安価で買ったトークンが数倍の高値で売れる可能性もあり、差額分のリターンに期待できるでしょう。

基本的にマーケットプレイスでは、その時点での価格でいつでも自由に売買できるため、例えば、トークンを売りたいときに買い手を探して価格交渉する必要がなく、投資初心者でも簡単に取引できるのが特徴です。

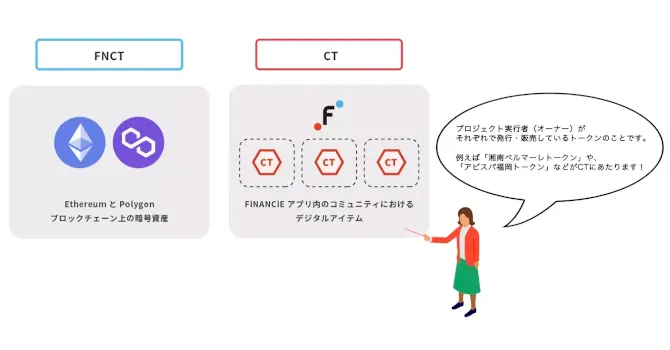

フィナンシェトークン(FNCT)との違い

FiNANCiEを利用するうえで、コミュニティトークンと並んでよく耳にするのが「フィナンシェトークン(FNCT)」です。

コミュニティトークンが各プロジェクトからファンデングのために発行されるのに対し、フィナンシェトークンはFiNANCiEによって発行され、サービス全体の基盤として機能しています。

また、コミュニティトークンは仮想通貨(暗号資産)には該当せず、FiNANCiEのサービス内でしか取引できませんが、フィナンシェトークンは仮想通貨の1種であり、国内の仮想通貨取引所で売買できる点も両者の大きな違いといえるでしょう。

関連記事をチェックコミュニティトークン(CT)の「初値」と「価格」の定義

コミュニティトークン(CT)の単価には、「初値」と「価格」の2つの定義があり、多くの場合、両者は金額が異なります。

例えば同一のコミュニティトークンであっても、「初値は1円」「価格は100円」のような差が出るため、計画的に購入予算を組むためにも違いをしっかりと理解しましょう。

初値:初回ファンディング後のトークン価格

コミュニティトークンの「初値」とは、初回ファンディング後に、支援総額と発行枚数をもとに算定されるトークン価格です。

初値は初回ファンディングが終了しなければ決まらない点に留意してください。例えば、初値を確認してから初回ファンディングへの参加を決めるといったことはできません。

なお、初値はマーケットプレイスでのスタート価格でもありますが、公開後はトークン価格が変動するため、基本的に初値価格でコミュニティトークンを購入できるのは、初回ファンディングに参加したユーザーだけといえるでしょう。

価格:マーケットプレイスでのトークン価格

コミュニティトークンの「価格」とは、マーケットプレイス公開後のリアルタイムな在庫数に応じて決まる単価です。

スタート価格は初値で設定されていますが、マーケットプレイス公開後はプロジェクトの人気度・活性度などによって価格が流動し、同価格で推移することはほとんどありません。

参加者が限定される初回ファンディングと異なり、マーケットプレイスの売買取引は基本的に全FiNANCiEユーザーが参加できるため、多くのユーザーにとってトークン価格とは、このマーケットプレイス上の「価格」を指します。

関連記事をチェック【初値】コミュニティトークン(CT)の単価の決まり方

初値のコミュニティトークン(CT)の単価は、初回ファンディングの支援総額と発行枚数によって決まるのが特徴です。

特に支援総額は、初値の単価に大きな影響を与えるポイントであるため、念頭に置いておくと良いでしょう。

ここでは、初値のコミュニティトークンの単価の決まり方や、その傾向について解説していきます。

支援総額÷200万トークン=トークン単価

コミュニティトークンの初値は、「支援総額÷200万トークン」の計算式で求めることができます。

「支援総額」とは各プロジェクトの初回ファンディングの調達額を指し、「200万トークン」とは初回発行枚数の数字を意味します。

初回発行枚数はどのプロジェクトも「200万トークン」で統一されており、プロジェクトごとに異なる調達額を200万で割ることで、そのプロジェクトのトークン価格の算出が可能です。

支援総額300万円の場合

計算式だけではイメージしづらいかもしれませんので、実際に数字を当てはめてコミュニティトークンの初値を考えてみましょう。

例えば、ファンディングの支援総額300万円と仮定した場合、上記の計算式に数字をあてはめると、トークンの初値は「300万円÷200万トークン=1.5円」となります。

つまり、このプロジェクトの初回ファンディング参加者は、1トークンあたり「1.5円」で購入が可能です。

支援総額200万円の場合

初回ファンデングの支援総額の違いがどのようにコミュニティトークンの初値に影響するのかを知るために、もう1つ例を見ていきましょう。

支援総額200万円と仮定した場合、トークンの初値は「200万円÷200万トークン=1円」です。

つまり、初回ファンディングの参加者は「1円」でコミュニティトークンを買うことができ、支援総額300万円の場合と比べると、1トークンあたり0.5円安くなります。

調達額が小さいほど初値が安い

前出の2つの例から、初回ファンディングの調達額が小さいほど、コミュニティトークン単価が安くなることが分かったのではないでしょうか。

先にも触れたように、コミュニティトークンの初回発行枚数はすべてのプロジェクトで統一されているのに対し、ファンディングで調達できる金額はプロジェクトごとに違います。

つまり、調達額が多いコミュニティトークンほど需要が大きいため、初値も高くなります。一方、調達額が少ないことはトークンの需要が小さいことを意味するため、初値が安くなる仕組みです。

初回ファンディングの獲得トークン数の決まり方

初回ファンディングの際に、初値と合わせて理解しておきたいのが、獲得トークン数の決まり方です。

初回ファンディングでは、購入金額に応じたコミュニティトークン(CT)を獲得できますが、初値と呼ばれるトークン単価はファンディングが終了するまで決まりません。

したがって、購入金額はあらかじめ決まっているものの、獲得できるトークン数が確定するのはファンディング終了後となります。

購入金額÷トークン単価=獲得トークン数

初回ファンディングで獲得できるコミュニティトークンの数は、「購入金額÷トークン単価」の計算式で求めることができます。

ファンディング終了後にコミュニティトークンの総購入額が集計されたのち、各ユーザーの購入金額が全体の何%にあたるかで、それぞれの獲得トークン数が決まる仕組みです。

初回ファンディングにおけるコミュニティトークンの購入数は、ユーザー自身で決定できない点に留意しましょう。

支援総額300万円で1万円の支援コース選択の場合

初回ファンディングでは、口数別に支援コースがあらかじめ設定されており、ユーザーは任意の支援コースを選択してコミュニティトークンを購入します。

具体例として、支援総額300万円で1万円の支援コースを選択した場合に獲得できるコミュニティトークンの数を計算してみましょう。

初値のトークン単価は「300万円÷200万枚トークン=1.5円」となり、獲得可能なトークン数は「1万円(購入額)÷1.5円(トークン単価)=6,666トークン」となります。

支援総額200万円で1万円の支援コース選択の場合

支援総額の違いによってコミュニティトークンの初値が変わるように、獲得できるコミュニティトークン数にも差が生じます。

例えば、支援総額200万円で1万円の支援コースを選択した場合、初値のトークン単価は「1円」なので、獲得トークン数は「1万円(購入額)÷1円(トークン単価)=10,000トークン」となります。

調達金額300万円の例と比べてみると、初回ファンディングの支援総額が小さいほど、各ユーザーが獲得できるトークン数が多くなることが分かるでしょう。

関連記事をチェック初値が安いコミュニティトークン(CT)の特徴

初値が安いコミュニティトークン(CT)はプロジェクトの魅力が少ないと誤解されやすく、購入をためらう人もいるかもしれません。

しかし、初値が安いトークンには「損失リスクが低い」「リターンの可能性がある」といったポジティブな特徴もあります。

この特徴を理解しておけば、リターンや利益獲得に期待する方など、初回ファンディングでのコミュニティトークン購入が成功しやすくなるでしょう。

トークン価格の下落リスクが低い

マーケットプレイスでは、初値からコミュニティトークンの売り出しが開始され、その後はさまざまな要因によって価格が流動していきます。

コミュニティトークンは価格が下がることもありますが、初値が安いコミュニティトークンは売り出し価格が安いだけに、初値が高いトークンに比べると下落の幅が限られます。

つまり、初値が安いコミュニティトークンの方が価格の下落リスクは低く、売却時の損失を抑えやすいといえるでしょう。

初回ファンディングでたくさん入手できる

前出の例のように、初回ファンディングでは、購入金額が同じでもコミュニティトークンの初値によって獲得できるトークン数に差が出ます。

初値が安いほどたくさんのコミュニティトークンが付与されるため、元手を抑えて多くのトークンを得たいという人にとっては、魅力が大きいといえるでしょう。

コミュニティトークンはマーケットプレイスでの売買のほか、ステーキングやギフトなどさまざまな使い道があるため、所有数が多いほどFiNANCiEのサービスを最大限に活用しやすいです。

価格高騰によるリターンが期待できる

初値が安いコミュニティトークンは調達額が小さい=人気がないと思われがちですが、プロジェクトの注目度が高まるなどすれば、マーケットプレイス公開後に価格が大幅に上昇する可能性もあります。

価格高騰のタイミングで、安価で購入したトークンを手放せば、差額分のリターンが見込めます。

そして、初値が安いコミュニティトークンほど価格高騰時の差額が大きくなりやすく、初値が高いトークンに比べて還元率の高さに期待できるでしょう。

初値が高いコミュニティトークン(CT)の特徴

初値が高いコミュニティトークン(CT)は、初回ファンディングの注目度が高く、人気のあるプロジェクトといえます。

トークン価格が下落したときの下がり幅は大きく、投資目的のユーザーにはリスクが大きいともいえますが、さらに価格が上昇する可能性もゼロではありません。

ここでは、初値が高いコミュニティトークンの特徴について解説していきますので、ぜひトークン購入の参考にしてみてください。

価格高騰の可能性は十分

初値の決まり方からも分かるように、初値が高いトークンとは、ファンディングでの資金調達額が大きかったトークンです。つまり、最初から多くの人の注目を集めているトークンだといえます。

そのトークンを発行するコミュニティにはすでに多くの人が集まっているため、新規購入者が急増する見込みは小さく、そのぶんトークン価格も伸びにくい傾向にあります。

しかし、プロジェクトがさらなる注目を集めれば、新規購入者が増えてトークン価格が高騰する可能性もあるので、価格高騰するかどうかはオーナーやサポーターの活動次第ともいえるでしょう。

プロジェクト・オーナー次第

先ほども言及しましたが、初値の高い・低いにかかわらず、マーケットプレイス上でトークン価格を上げるには、プロジェクトの魅力を高めて多くのユーザーにトークンを買ってもらうことが重要です。

一般的なファンディングでは、プロジェクト内容を決定できるのはオーナーのみですが、FiNANCiEでは、所有するコミュニティトークンを通してサポーターもプロジェクト活動に参加できます。

コミュニティの盛り上がりをオーナー任せにせず、サポーターひとりひとりがプロジェクトの魅力を高めるような提案・活動を行うことで、トークン価格の上昇を実現できるでしょう。

関連記事をチェック【価格】コミュニティトークン(CT)の単価の決まり方

マーケットプレイス上でのコミュニティトークン(CT)の単価は、初回ファンディングにおける「初値」と決まり方が異なります。

価格に大きな影響を及ぼしているのが「流動性プール」で、マーケットプレイスのトークン価格が常に流動しているのはこの仕組みのためです。

FiNANCiEのサービスをスムーズに利用するためにも、初値の決まり方と併せて、マーケットプレイスにおけるトークン価格の決まり方も理解しておきましょう。

「流動性プール」のプログラムによって自動で決まる

最初に理解しておくべきなのは、コミュニティトークンの価格は、FiNANCiEが採用する「流動性プール」のプログラムによって自動で決定される点です。

FiNANCiEの運営元やプロジェクトのオーナーなど、トークンの発行者が自由にマーケットプレイスでの価格を決めることはできません。

恣意的な価格決定はできないため、ユーザーは詐欺などに巻き込まれるリスクを心配せずに、マーケットプレイスでコミュニティトークンの売買を楽しめます。

「流動性プール」とは

FiNANCiEにおける流動性プールとは、「日本円」と「コミュニティトークン」がセットで保管されている場所で、ユーザーがコミュニティトークンを売買するときは、この流動性プールから日本円とコミュニティトークンを出し入れするのが特徴です。

例えば、コミュニティトークンを売るときは、流動性プールの中にトークンを戻し、代わりに流動性プールに保管されていた日本円を引き出します。

流動性プールにおいて、日本円全体とコミュニティトークン全体の価値は常に同等ですが、在庫数には差が出るため、その比率に応じて価格決定プログラムがトークン価格をリアルタイムで変動させていきます。

在庫数が減るとトークン価格が上がる

流動性プール内では希少性が高いものほど価格が上がるのが特徴で、平たくいえば、コミュニティトークンの在庫数が減るほど、トークン単価は高くなります。

例えば、100トークンと100円で同じ価値を保つにはトークン単価は1円になりますが、50トークンと100円で価値を保つ場合ではトークン単価は2円になります。

なお、トークン単価は、流動性プール内の在庫数の変動に伴い常に流動しているため、同じ購入金額でもタイミングによって獲得可能なトークン数が違う点に留意してください。

マーケットプレイスにおけるトークン価格変動の要因

マーケットプレイス上のコミュニティトークン(CT)は、たくさん買われるほど価格が上がり、反対に売られるほど価格が下がるのが特徴です。

ここでは、コミュニティトークンがなぜ買われるのか、そしてなぜ売られるのかという観点から、トークン価格変動の要因について解説していきます。

売買取引によるリターンを狙う人には重要なポイントとなるので、ぜひチェックしてみてください。

要因①世間的な注目度

世間的に注目度の高いプロジェクトが発行するトークンは、価格高騰に期待できることから、購入希望者が多い傾向にあります。

例えば著名人によるプロジェクトが代表的で、たくさんの人がトークンを買うため、マーケットプレイス公開後のトークン価格は順調に上昇しやすいです。

実際に、「令和の虎」で有名な林尚弘氏主催の『FCトークン@林尚弘』は、初日で全口数完売・調達額1億円を達成するほど注目度の高いプロジェクトです。

そして、同プロジェクトのFCトークンは、マーケットプレイス公開初日にもストップ高がかかるほど単価の急激な高騰がみられました。

要因②活発なコミュニティ活動

活発な活動を行っているコミュニティは支援者が集まりやすいため、トークン価格が上昇しやすいです。

コミュニティの活動とは、FiNANCiEの機能である投票・リワード・コメント・投稿などが該当しますが、SNSを活用した発信やインフルエンサーとのコラボなど外部のユーザーを取り込むような運動も含まれます。

著名人によるプロジェクトのような注目度はなくとも、魅力的な活動を行えば多くの支援者の獲得が可能です。このような努力を続けているコミュニティのトークンは、将来性があるといえるでしょう。

関連記事をチェック要因③ロックアップ

ロックアップとは、初回ファンディングで購入したコミュニティトークンの売却を段階的に制限する仕組みで、ロックアップの解除後はトークン価格が急落しやすい点に留意してください。

トークン価格が急落する理由は、ロックアップ解除を待ってトークンを売却するユーザーが一定程度存在しており、解除直後は流動性プール内の在庫トークンが短期間で増えるためです。

なお、たくさんのコミュニティトークンがマーケットプレイスで売りに出されたとしても、買い手が多ければプール内の在庫トークンは減っていくため、価格の回復に期待できます。

関連記事をチェックファンディングとマーケットプレイスはどちらがお得?

お得にコミュニティトークン(CT)を買うには、どちらかといえばファンディングがおすすめです。

FiNANCiE全体として、マーケットプレイス公開後のトークン価格は初値から上昇する傾向にあり、多くのトークンの場合、初値が最安値となるからです。

できる限り元手をかけずにたくさんのコミュニティトークンを購入するには、初回ファンディングに参加するとよいでしょう。

ただし、マーケットプレイスにおけるトークン価格が初値を割ることもあるので、必ずしも初値が最安値とは限りません。

コミュニティトークン(CT)の買い方

コミュニティトークン(CT)の買い方は、ファンディングに参加する方法と、マーケットプレイスで購入する方法の2通りです。

それぞれ購入できるタイミングや決済手段が違うため、スムーズに購入するためにも、各方法での買い方をしっかりと理解しておきましょう。

ファンディングでの買い方

ファンディングでコミュニティトークンを買うには、決められた実施期間に購入手続きを行わなければなりません。

各コミュニティの「ホーム」から、販売開始のタイミングや購入可能な口数をあらかじめ確認しておき、販売が開始されたら希望の支援コースを選んで購入手続きを行いましょう。

なお、ファンディングの決済手段には、フィナンシェトークンで直接購入する方法とフィナンシェポイントで購入する方法の2種類があります。

マーケットプレイスでの買い方

購入時期が決まっているファンディングと異なり、マーケットプレイスでは基本的にいつでもコミュニティトークンの購入が可能であり、取引相手を探したり交渉したりする必要もありません。

まずはFiNANCiEアプリやWeb版FiNANCiEから参加したいコミュニティのマーケットプレイスを開き、「購入」ボタンを押すことで手続きに進めます。

なお、マーケットプレイスでの決済手段はフィナンシェポイントに限られますが、フィナンシェトークンでフィナンシェポイントを購入すれば、4%の割引が受けられます。

関連記事をチェックコミュニティトークン(CT)を買う際の注意点

コミュニティトークン(CT)には、さまざまな要因による価格変動・手数料負け・即時売却不可などの注意点があります。

金銭的なリスクを避けるためにも、コミュニティトークンを買う際の注意点をあらかじめ理解しておきましょう。

追加ファンディングがあると価格が変動する

FiNANCiEでは、1回あたり50万トークンを上限とし、総発行数が400万トークンになるまで、コミュニティトークンの追加販売が可能です。

追加ファンディングが実施されると、トークンの発行数が増えて相対的にトークン価格が下落しやすくなるため、投機によるリターンを重視する人には、金銭的な損失があるかもしれません。

なお、追加ファンディングではトークン獲得数が購入1口ごとに固定されており、かつマーケットプレイス公開と並行されるため、お得に購入したい場合は両者の価格状況を比較しましょう。

価格下落のリスクがある

コミュニティトークンには、価格高騰の可能性と同時に、価格の下落リスクもあります。

購入した後にトークン価格が低迷し続けるケースもあるため、ユーザーは差額分を損失するリスクがあることにも留意が必要です。

ただし、FiNANCiEでは、コミュニティトークンを通じてユーザー自身がコミュニティの価値を高めていくことも可能です。

各サポーターは、積極的なコミュニティ活動を行いながら、自身が保有するコミュニティトークンの価格上昇を目指しましょう。

短期売買は手数料負けしやすい

マーケットプレイスでコミュニティトークンを売買する際には、10%の手数料がかかります。

また、フィナンシェトークンで直接コミュニティトークンを購入する際は、「ポリゴン(POL)」という仮想通貨でガス代(手数料)を支払わなければなりません。

場合によっては手数料負けが発生する恐れがあり、特にマーケットプレイスで短期間に売買を繰り返すと赤字のリスクが高くなります。

コミュニティトークンの購入・売却時には、手数料を考慮したうえで収支の見通しを立てましょう。

即時売却は不可

ファンディングでは、プロジェクトの安定的な資金調達を支援する目的で、初回・追加販売で購入したトークンについて売却を一定期間停止する「ロックアップ期間」を設けることが多いです。

具体的な期間設定はプロジェクトごとに異なりますが、購入直後に売却できるのは保有数の25%で、その後は90日ごとに25%ずつ解放されていき、すべて売却できるのは270日後というのが一般的です。

短期的な投資を重視する人にとってはデメリットにもなりえますが、長期的に見ればコミュニティの成長につながる仕組みであり、ひいてはトークン価格の上昇にも期待できるでしょう。

コミュニティトークン(CT)の初値と価格の決まり方|まとめ

コミュニティトークン(CT)の単価には、初回ファンディングで決まる「初値」と、マーケットプレイスの在庫数で変動する「価格」の2つの定義があります。

同じトークンであっても、初値と価格では金額が異なることが多いため、コミュニティトークンをお得に購入するためには、単価の決まり方を理解しておくことが大切です。

また、トークンの活用方法は多様ですが、売却期間の制限などもあるため、トークン購入の際はメリットやデメリットを考慮しながら適切なタイミングを計りましょう。

FiNANCiE公式サイトはこちら